探豆腐技艺传承路,奏非遗乡村振兴梦——广西师大学子开展寒假社会实践考察调研活动

为积极响应国家非遗保护与乡村振兴号召,推动传统手工艺与文旅产业深度融合,帮助漓水豆腐和腐竹技艺在新时代语境下实现创造性转化与创新性发展,增强非遗文化在新时代的活力,2025年1月1日,广西师范大学设计学院镂韵乡兴设计团前往东漓古村豆坊开展关于漓水豆腐相关非遗工艺的“非遗筑梦·乡韵振兴”寒假社会实践活动。

漓水滋养,豆腐生香。漓水豆腐制作技艺,是东漓古村的文化瑰宝,历史源远流长。传说古时有村民受自然现象启发,摸索出豆腐的做法,此后这门技艺代代改良。制作漓水豆腐,要选本地黄豆,用漓江水浸泡、石磨磨浆、精心煮浆后点卤成型,过程中可以做成豆浆,腐竹,豆腐乳。

实践队在桂林东漓古村豆坊采访漓水豆腐和腐竹制作技艺非遗传承人刘田妹老师 忽子琪 摄

文化瑰宝,全方位探寻魅力

漓水豆腐,舌尖上的文化宝藏,以独特风味唤醒沉睡味蕾,让人真切品味到传统美食的醇厚与温情。跟随着非遗漓水豆腐技艺传承人刘田妹老师的脚步,踏入东漓古村的豆腐坊。一进门,浓郁豆香扑面而来,映入眼帘的便是各类豆腐制品。经刘师傅讲解,我们得知漓水豆腐以本地优质黄豆为原料,用清澈的漓江水浸泡,融合古老磨制与点卤技艺 ,在工序的传承与创新中,赋予豆腐细腻嫩滑的独特口感。这些豆腐制品,以山水为灵感、节庆习俗为元素,通过精心塑形与烹饪,呈现出如漓江山水般灵动的形态,生动展现出当地的风土人情与烟火日常。

豆坊老师为实践队讲解分析如何做腐竹 忽子琪 摄

腐竹成品 朱家佑 摄

采访交流,领略豆腐魅力

实践队细致观察并记录古村豆腐坊的制作流程与传统工具。在与刘田妹老师的交谈中,我们了解到,制作漓水豆腐的过程充满挑战。与普通豆腐制作不同,漓水豆腐对原料和工艺要求严苛。黄豆需精选本地饱满颗粒,水质要取自澄澈漓江,这两者是奠定豆腐风味的基石。制作时,从浸泡黄豆的时长把控,到石磨磨浆的力度节奏,再到点卤时精准的用量与手法,每一步都需反复摸索。仅点卤这一环节,就因季节、气温变化而需不断调整。有时为调出恰到好处的卤水浓度,得耗费大量时间尝试不同配比。漓水豆腐的成型,要历经选豆、泡豆、磨浆、煮浆、点卤、压制等多道精细工序。

同时,我们了解到刘田妹老师常深入周边村落,向豆腐匠人请教传统技法,博采众长。尽管面临工艺传承难题、市场竞争压力,但她始终坚守初心。这让我们深刻体悟到,要想在某一领域有所建树,必须持之以恒地钻研,不断提升技艺水平。队员们紧跟着刘田妹老师的脚步来到豆腐制作工作台。“选豆要挑颗粒饱满、色泽光亮的。泡豆得依据气温和豆子状态灵活调整时间,像夏天泡四五个小时,冬天则要八九个小时。”刘老师一边熟练操作,一边耐心讲解,“煮浆时得时刻盯着火候,火大了豆浆易溢锅,火小了又煮不透。点卤更是关键,卤水滴速、搅拌力度都影响着豆腐的品质。”实践队员们聚精会神聆听。

实践队与豆坊老师一起讨论豆腐品牌创新性设计 黎静茜 摄

实践进行,探讨非遗乡村振兴新路径

队员们向刘田妹老师表达,希望借由深入研习并创新漓水豆腐非遗文化,推动其在乡村旅游、特色农业等领域的广泛应用,进而带动乡村振兴时,刘田妹老师热情回应,分享诸多宝贵见解。她提到,未来会着重在产品设计中融入乡村独特的民俗文化元素,像结合当地传统节庆习俗,开发节庆限定版豆腐礼盒;或是将乡村自然风光、民间故事等以创意形式呈现在豆腐包装上,深挖漓水豆腐在文化创意方向的潜力。

交流结束后,实践队员们全面梳理、深入分析调研资料。凭借自身在设计、营销、文化传播等方面的专业知识,队员们打算设计一系列漓水豆腐文创产品,如小巧便携的豆腐造型钥匙扣、印有豆腐制作步骤的精美明信片;策划别具一格的豆腐文化体验活动,像“豆腐制作亲子乐”“古法豆腐挑战赛”等。队员们立志构建一条融合漓水豆腐非遗文化与乡村旅游、民俗体验、农产品深加工的乡村振兴创新路径,为乡村发展开辟全新局面 。

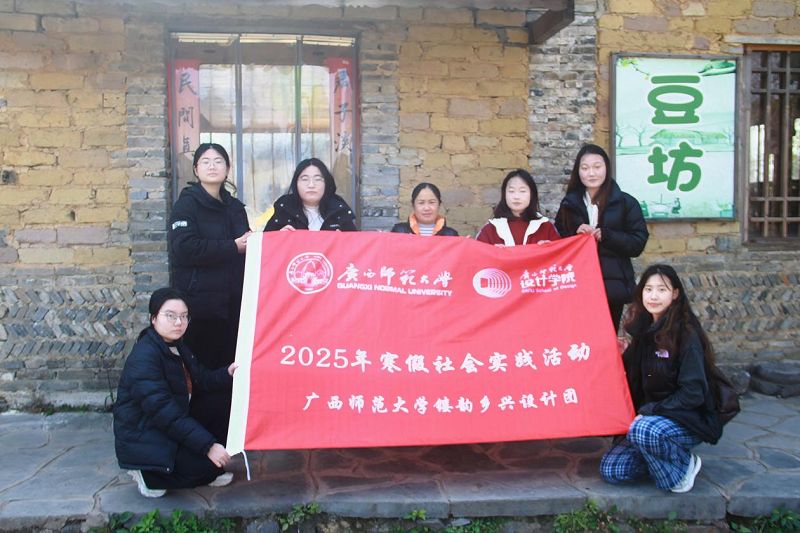

实践队与刘田妹老师合影 朱家佑 摄

广西师范大学镂韵乡兴设计团在东漓古村采访刘田妹老师后,深受触动,决心发挥专业优势,带动更多青年为漓水豆腐和腐竹制作技艺非遗传承及乡村振兴注入青春力量。(供稿人:唐文彦 袁佳鑫 忽子琪)