探寻桂北织锦,传承非遗文化——“桂彩织韵”创艺队赴南宁市开展数字化非遗创新实践活动

在数字化浪潮与国家对非遗文化传承创新的高度重视背景下,探索数字化时代下非遗文化的传承与创新,广西师范大学“桂彩织韵”创艺队于2025年1月17日在南宁市开展“探寻桂北织锦,传承非遗文化”主题社会实践调研活动。本次调研以南宁地区织锦文化相关博物馆、博物馆管理人员及游客为对象,旨在通过实地考察与文献研究,采集织锦纹样相关信息,构建基础数据资源库,利用AIGC技术提升AI对纹样的理解精度,推动民族艺术与现代设计理念融合,为非遗文化在新时代焕发生机提供实践路径。

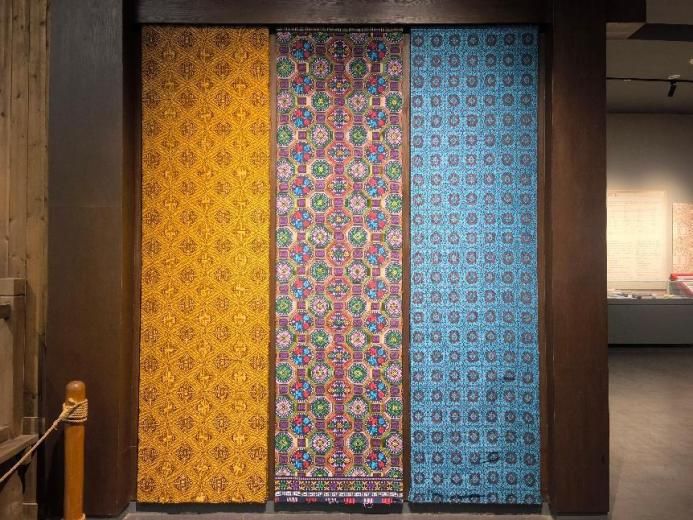

图为广西民族博物馆壮锦展品 团队成员韦佳彤摄

桂北织锦作为国家级非物质文化遗产,是我国织锦文化的重要组成部分,以精湛的织造技艺、丰富的图案和鲜艳的色彩著称,是瑶族、壮族等少数民族文化的重要载体。1月16日晚,“桂彩织韵”创艺队通过线上会议形式进行调研任务分配,明确成员职责,为实地调研奠定基础。1月17日上午,团队成员准时在广西民族博物馆门口集合,进入馆内展开调研。成员们重点寻找与织锦文化相关的展品,详细记录织锦纹样的图案构架、色彩比例、纹样搭配等细节信息,并与博物馆工作人员积极交流,深入了解织锦文化的历史渊源和制作工艺。其中,关于壮锦的材质特点、图案风格、用途以及传统织造工艺方面,讲解员介绍道:“壮锦是壮族的传统工艺品,与南京的云锦、苏州的宋锦和成都的蜀锦并称中国四大名锦。与其他三种以丝绸为主的织锦不同,壮锦以棉麻为经纬线,辅以彩色丝绒线,采用通经断纬的方式织成,质地厚实坚硬,类似棉布。其图案丰富,色彩鲜艳,常用于制作台布、被面、挎包、围巾等装饰品,而非整套衣服。壮锦在明清时期曾是朝廷贡品,常见的贡品图案为满龙纹和四凤纹。”

图为壮锦围巾 团队成员韦佳彤摄

图为壮锦背包 团队成员韦佳彤摄

在讲解员的细心讲解下,成员们还了解到壮锦的织造工具是竹笼机,这是一种传统手工织锦工具,用于编织复杂的图案。竹笼机通过竹签排列来控制图案的编织,竹签数量根据图案复杂程度而定,简单图案需30多条,复杂图案可达200至300条。竹签的排列顺序决定了图案的样式,编织过程类似于电脑编程,需要提前设定好程序。织造时,织工通过脚踩拉紧装置,将布料顶在腰间,逐条纬线编织,形成丰富的纹样。通过对壮锦的实地考察,团队深入了解了其独特的织造工艺和文化内涵,为后续利用AIGC技术进行纹样创新设计提供了重要参考。

图为团队成员参观织锦 团队成员韦佳彤摄

在调研过程中,团队还为游客发放精心设计的调查问卷,收集公众对桂北织锦文化的认知程度及对AI工具应用于纹样创作的看法。通过与游客交流,团队收集了大量一手数据,进一步明确了公众对非遗文化传承与创新的期待。

图为团队成员与工作人员合影 团队成员韦佳彤拍摄

此次调研活动是“桂彩织韵”创艺队推动非遗文化传承与创新的重要举措。通过实地考察与资料搜集,团队深入了解了桂北织锦文化的现状与挑战,为后续利用AIGC技术进行纹样创新设计、构建基础数据资源库以及探索文化活态传承路径奠定了坚实基础。未来,团队将继续发挥技术优势,结合云计算和Comfy UI等工具,优化纹样生成精度,构建数智化推广平台,推动桂北织锦文化在新时代焕发生机,为我国非物质文化遗产的保护与发展贡献力量。(供稿人:唐栩辽 石玉楚 张卓禧)