党建铸魂引振兴,大寨模式启新章——广西师范大学马克思主义学院调研团队解码乡村振兴“红色密码”

2025年1月,广西师范大学马克思主义学院乡村脉搏调研团队深入桂林龙胜各族自治县大寨村,探寻这座“联合国最佳旅游乡村”背后的振兴密码。大寨村党支部副书记向调研团队揭示,党建引领不仅是“挂在墙上的制度”,更是“融入血脉的行动”——党员带头成立“梯田守护队”,在旅游旺季化身“秩序引导员”,在农忙时节担任“技术指导员”,通过“责任田分包制”将党建考核与集体经济收益直接挂钩。这种“支部建在产业链上”的模式,让基层党组织成为推动发展的“红色引擎”。

村支书坦言:“过去党员开会喊破嗓子,现在带头干出样子。”大寨村依托龙脊梯田资源,通过党组织统筹、党员带动、制度创新,探索出一条“党建强基、产业兴村、治理增效”的集体经济振兴路径,为同类乡村提供了可复制的实践范本。

党建强基:党组织嵌入产业链的“红色引擎”

大寨村党支部以“支部建在产业链”为核心理念,通过三项机制将党建优势转化为集体经济动能。一是设立党员带头机制,成立“梯田守护队”,党员在旅游旺季担任“秩序引导员”,在农忙时担任“技术指导员”,农作旅游两不误。二是推行“责任田分包制”,将党员考核与集体经济收益挂钩,形成“党员领跑、群众跟跑”的共富格局。三是联合周边6村成立“梯田经济带党建联合体”,统筹资源开发,共建污水处理系统、共享旅游导流平台,带动各村增收,实现“单村突围”到“集群共赢”的跨越。

产业兴村:“三链融合”激活集体经济新动能

大寨村以千年梯田为轴心,创新打造“农业筑基、生态增值、文化赋能”的三链融合模式,将传统农耕资源转化为集体经济发展的强劲引擎。

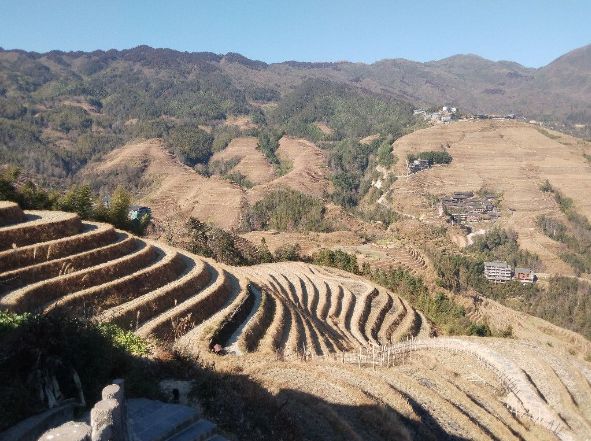

龙脊梯田保留千年梯田耕作传统,孕育了多种优质特色农产品,如水稻、龙脊茶、龙胜辣椒等,为当地村民自给自足的生活提供了保障;梯田采用“上林下田、动态平衡”的森林水源涵养和梯田水土保持模式,形成了独特的生态系统,不仅保护了土壤和水源,还促进了生物多样性;龙脊梯田的农业活动和生态系统不仅是生产粮食的方式,更是当地民族文化的重要组成部分,与红瑶非遗文化,共同构成了一个可持续发展的生态系统和文化景观。三链深度融合下,传统梯田不再是孤立的生产单元,而是串联起现代农业、绿色经济与文旅消费的“价值网络”,为集体经济注入可持续动力。

为“中国式乡村振兴”书写基层答案

大寨村的实践印证,基层党组织不仅是集体经济的组织者,更是创新者与引领者,资源整合激发内生动力,通过统筹土地流转、盘活闲置农房、整合涉农资金,打造出集现代农业、乡村旅游、文化创意于一体的产业集群。传统村落实现了从“输血”到“造血”的质变。正如调研团队负责人所言:“大寨模式的核心,在于让党旗始终飘扬在乡村振兴的最前线。”(供稿人:广西师范大学 雷茜)