在变迁中坚守:“村BA”历代球员的传承之路

深邃的夜色中,偶尔几声犬吠划破宁静,这似乎是乡村留给大多数人的模糊剪影。然而,在贵州省黔东南苗族侗族自治州的一隅,“砰砰砰”的篮球撞击声此起彼伏,仿佛心跳般有力地回荡在夜空中——这里是“村BA”故事的发源地台盘村,一座不平静的村庄。

台盘村的故事,只是乡村振兴背景下“村BA”等“村”字头文体活动在全国“遍地开花”的一个缩影,但随着赛事在各地推广普及,一些新的问题也逐渐浮现。例如近日有媒体报道宁夏“村BA”部分球员的农民身份引发争议,此外,还存在商业气息渐浓、定位不清晰等新的挑战。

或许,在面对这些问题时,我们更需要回归到它的发源地——台盘村,走进历代球员的青葱岁月中,找到那份最纯粹的“村味”与热爱。

“不管怎么困难都要搞下去”:泥巴地上的篮球岁月

漫步于台盘村的街头,会不经意间路过一家理发店,楼上正坐着一位老人,眉毛浓密、眼神深邃,虽已年过八旬,却有着比同龄人更为硬朗的身体——他便是台盘村第二代球员陆大江。凡有客至,都会被他热情地拉到客厅的照片墙边,共同感受那些令人难忘的篮球岁月……

“他们(第一代)是打橡胶球,我们小的时候没得球打的话,我哥哥就去拿我母亲用的棉花挽了一个球给我,我一看到就喜欢了,拿去球场打,我们那一伙娃娃看到我有球打了他们一个个都来了。”陆大江抱着他的棉花球回忆道。

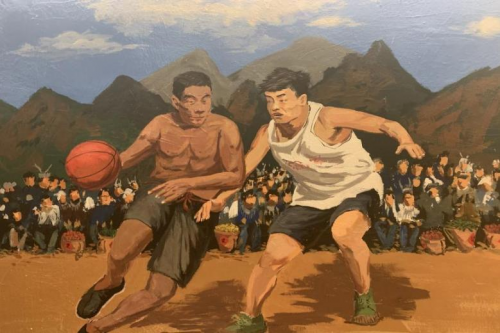

那时,村里几乎都是原生态的泥巴路,没有现成的球场,就随便找块空地;没有篮球,就把各种布料捆成球;没有设施,就上山砍木材,让木匠制成篮板,让铁匠打造篮筐……

与贵州省其他村庄一样,台盘村四面环山,依山而建,站在篮球场最高处远眺,群山绵延,地势平坦的台盘村宛若一个被山脉环抱的盘子,东可至台江,南邻排羊乡,北可走镇远,西通凯里市。

“从这里走路去台江45里,去一个早上就到了,那时候年轻啊脚快得很,施秉、平寨,哪趟没走过?”一次台江县组织的篮球赛上,陆大江与队友代表台盘乡与县代表队对战。那是他们第一次踏上有灯光和水泥条件的球场,全新的环境让他既兴奋又紧张,还没来得及完全适应,比赛就已经在热烈的掌声中拉开了帷幕。赛场如战场,每一分都扣人心弦,可一到关键时刻,灯光的不适感就扑面而来,让陆大江感到眼前一片晃眼。最后,台盘乡以两球之差惜败,但陆大江还是满脸自豪地说:“我们这个不算输!”

回想那时,他们只能在白日耕作的间隙打球,天黑后在黑暗中收场,遇到雨天,还得先把泥巴球场上的水刷干,再覆盖上干泥巴才能继续打球。徒步至县里的新球场参加比赛,在如此不适应的条件下仅差了两个球,自然“不算输”。

所谓“路畅百业兴”,六十年前,从台盘村到台江县,需要翻山越岭大半日,如今只需乘车三十分钟。村口的沪昆高速如巨龙蜿蜒,贵广高铁似闪电穿梭,拉近了这片土地与外界的距离。作为全国唯一一个没有平原的省份,贵州以“逢山开隧,遇水架桥”的壮志,在2015年便率先实现了“县县通高速”,为这片多彩的土地插上了腾飞的翅膀。

随着参与赛事的经验越来越丰富,台盘村第一代球员将举办赛事的重任交给了陆大江这一代人。为了筹集资金,他们不仅上山砍柴卖,还去台江县抬货,“45里路,从这里挑一百斤的货过去能拿到一块五毛,挑回来又是一块五毛。”

资金的问题解决了,却又遇到了新的难题。正值张贴海报宣传赛事期间,乡里领导找到了他们,要求立马暂停宣传,以免影响群众的生产生活。于是,他们几个球员就趁着夜里偷摸把海报贴出来,有人问起是谁张贴的海报,他们都心照不宣地说不知道。就这样,举办赛事的消息传到了十里八方,凯里、革一、镇远等周边地区的球员和群众都在赛事这天闻讯而来。这时,陆大江他们才不得不出面,乡里领导再次找到他们:若赛事闹出矛盾怎么办?他们信誓旦旦地向在场的所有领导保证严格按球规来办,采用淘汰赛而非循环赛,几天就能办完。

“我们球规在上面,哪个违反球规就永远不进入我们赛场了!”正是这份对规则的尊重和坚守,来台盘村参加球赛的球队一年比一年多。

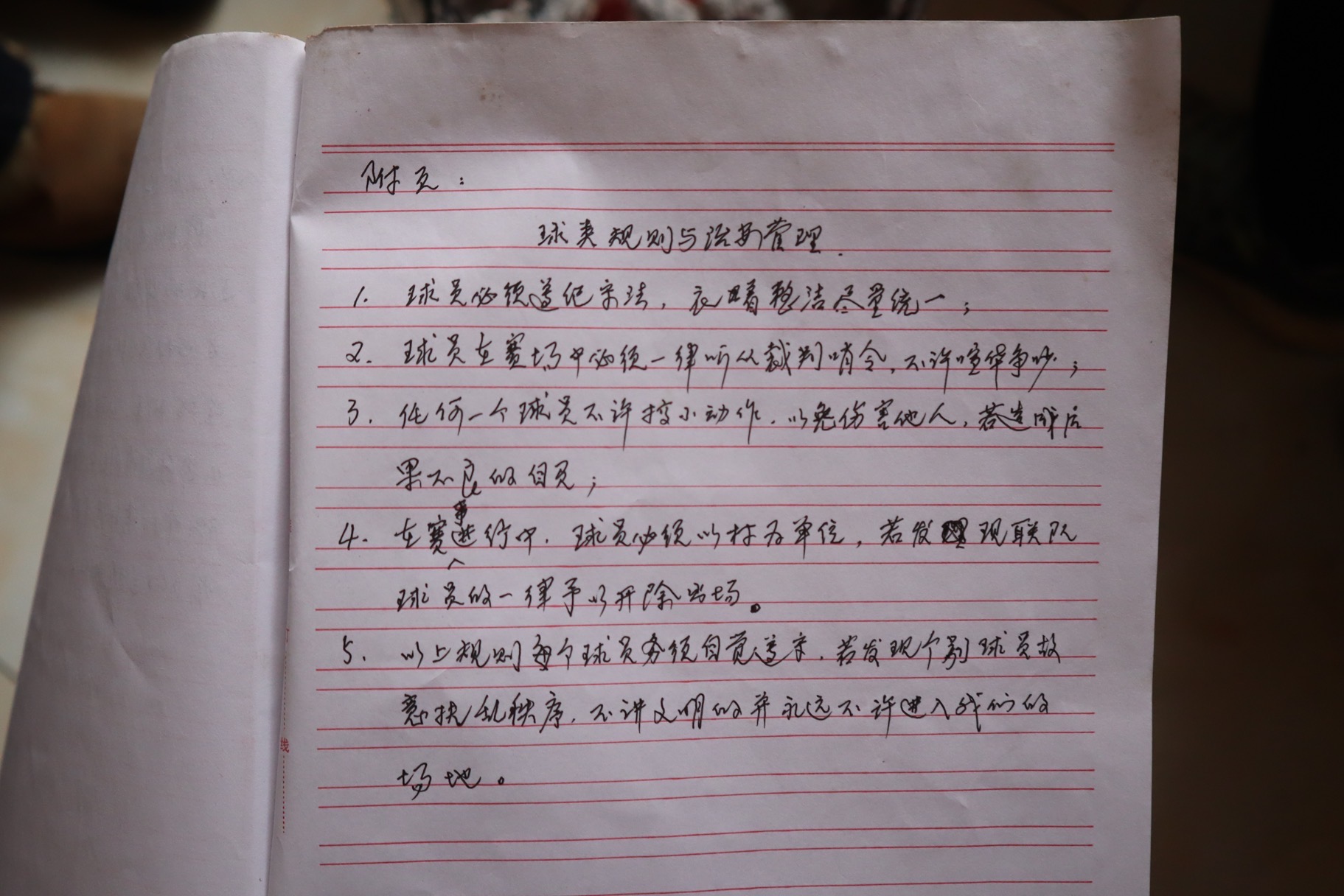

球类规则与活动管理

1.球员必须遵纪守法,衣着整洁尽量统一;

2.球员在赛场中必须一律听从裁判哨令,不许喧哗争吵;

3.任何一个球员不许搞小动作,以免伤害他人,造成后果不良的自负;

4.在赛事进行中,球员必须以村为单位,若发现联队球员的一律予以开除出场;

5.以上规则每个球员务必自觉遵守,若发现个别球员故意扰乱秩序,不讲文明的永远不许进入我们的场地。

那时的他们,打球打的是文明、是热爱,哪怕奖品只是一面小小的锦旗。如今,部分球员在参赛心态上似乎不再那么纯粹,仗着自己有些名气和水平便“靠赛吃赛”,没有丰厚的物质奖励便不会“出山”,更有一些裁判吹起了“黑哨”,这种参赛心态,不仅让比赛的公平性受到了质疑,也会让那些真正热爱篮球的球员和球迷感到失望。

在这样的乱象中,我们更需要回归篮球的本质,找回那份最初的热爱与执着。

照片墙旁,是陆大江亲手为自己六年级的孙子打造的小篮筐。他说:“父愿子成龙,我们老一代球员也是愿意下一代比我们强。”台盘村的老一辈人,正是用这些棉花球、篮筐,为孩子们做着最基础的篮球兴趣启蒙。

陆大江总嘀咕着要多拍点照片,不然就忘了。可是,即便年岁已高,记忆力有所减退,他却始终未曾忘记自己年轻时的篮球经历以及让篮球传承下去的坚定信念。

“辞职四次也要回来打球”:只为心中那片篮球场

2025年1月23日,黔东南“村BA”“王中王”冠军赛在台盘村火热开启,整条街巷都沸腾着摊贩的叫卖声和球迷的欢呼声,每个人都在期待着这场乡村篮球盛宴的精彩上演。

村主任岑江龙在球场对面吃了早餐后,便踏上了忙碌的日程。从球场的环境卫生到非遗集市上的摊位管理,他用脚步丈量着整个村庄。与三年前“村BA”刚火爆出圈时的紧张相比,现在的他显得从容了许多。

2022年,疫情如同一张无形的网,笼罩着全国人民的心头,在这片阴影之下,台盘村的村民们更是多了一层沉甸甸的担忧:

坚持了几十年的吃新节篮球赛事能否在疫情的冲击下继续办下去?

自1936年起,台盘村每年至少举办一次村民篮球赛,这些比赛依托着当地传统节日“六月六吃新节”举行。所谓“吃新节”,不仅是村民们庆祝丰收的节庆,也是农忙之后心灵得以休憩的港湾,每逢此时,在外务工的村民都会回来。

“我之前在一个厂里,因为打篮球赛辞职了四次,每一次比赛都辞职。我们(吃新节)要十天,因为你不止打这里,周边也还有,我这里一打完还要接着,所以打完都差不多要一个月,但是你在工厂请一个月的假,难啊。”自2004年起,岑江龙就外出务工了,先后辗转于广州工地和东莞工厂,但每逢六月六吃新节篮球赛,他就会请假甚至辞职回家。

这份对篮球的执着与热爱,源自于上一代父辈兄辈们的熏陶,他们自幼就带着岑江龙这一代人打篮球、看VCD,岑江龙至今仍记得自己在看了公牛与爵士那场经典总决赛的VCD后,想要在球场上模仿球星英姿的日子。

2022年6月,台盘村篮球协会成立,曾多次参与组织赛事的岑江龙当选为会长。在村民们的一致商议下,他们满怀热情,决定将这项乡村篮球赛事继续办下去!而岑江龙也萌生了打造网红球场的想法。

纯粹的乡村篮球比赛,无需门票便能进入现场,球场地面中间印着“台盘”两字,看台上没有单独的座位,而是一层层阶梯式设计,热闹时最多能同时容纳两万多名观众,比球员们的球场还大。从牙牙学语的婴儿,到耄耋之年的老人,都是“村BA”球赛的球迷。前一排观众坐在后一排观众的脚边,时不时还会被踢到背,此时若是去上个厕所,想再挤进来那可就难咯!

正是这种热情、纯粹、草根的乡村篮球比赛,让台盘村一夜之间成为网红球场,自出圈以来,全网累计曝光量超850亿。

苗岭深处,除了激情四溢的球赛,自然也少不了当地少数民族歌舞的助兴。当天最引人注目的,莫过于承载着五六百年历史的苗族水鼓舞——舞者们倒披蓑衣、头戴斗笠、踩鼓起舞,就在音乐达到高潮、一声惊雷音效炸响之际,天空竟也奇迹般地飘下了雨滴!仿佛是某种古老而神秘力量在召唤。

更出乎意料的是,天气变化也难以熄灭大家对乡村篮球的热情,现场观众毫无离场之意……这一幕,无疑成了苗岭深处最动人的风景。

球赛遇上糟糕的天气,对于岑江龙来说,早已成为他篮球生涯中司空见惯的现象。“我们以前自己组队去雷山县的时候,晚上半夜三更下冻雨下雪,两三点钟打球,要打完啊,地上也滑,一打完全身都是泥巴。”球场上的每一次滑倒、每一次爬起,都像战士在战场上留下的伤痕,虽痛但荣光。

如今,台盘村正在新球场附近建造简易气膜馆,未来即便遭遇风雨天气,也无须再转场至台江县的室内篮球馆。

“我们从1936年坚持到现在,周边的寨子他们一年办一年不办,所以持续不下来。”在岑江龙看来,正是这种在时代变迁中的坚定守望,为“村BA”注入了强大的生命力。据统计,从全国和美乡村篮球大赛到黔东南“王中王”冠军赛,“村BA”共举办各类赛事活动3000余场次,全县9个乡镇(街道)71个行政村农民体育健身工程实现了全覆盖,篮球场达205个,人均体育场地面积达2.77平方米。2024年,台江县成功入选全国第二批全民运动健身模范县。

修建公厕、以工代赈、硬化产业路……自担任村主任后,岑江龙很少有时间去打球,心中所思所想,更多的是如何让大家畅享篮球的乐趣。

在一次媒体访谈中,岑江龙说:“有人说我们能给这个乡村带来很大的改变,我却在想,也许我们要留下一些不变的东西。”

“我要打进中国女篮”:梦想在夜空中绽放

喧闹的赛事已然退去,但那股“天亮文化”的激情仍在夜色中持续着。深夜十点,台盘村球场依旧灯火通明,一位身着运动装的女孩子——杨慧轩,站在三分线外轻轻一跃,篮球在空中形成了一道完美的抛物线,应声入网,三分!这样的球,她每天要重复一两百次。

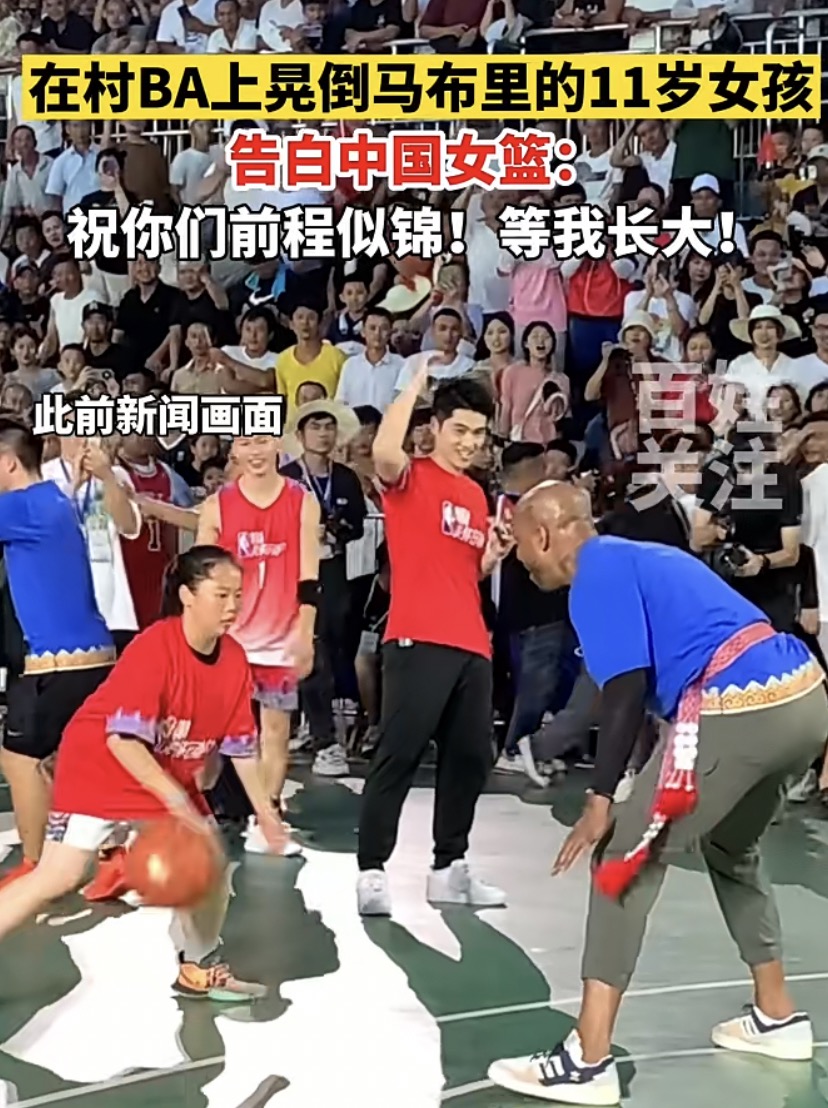

2023年7月24日,前NBA球员马布里受邀来到台盘村。就在新生代球员们的篮球操表演落幕之时,主持人突然宣布增加一项惊喜环节:与马布里单挑!

现场瞬间沸腾了起来,周围的同学们都在互相推搡。在这紧张的氛围中,杨慧轩鼓起勇气举手,在众人的注视下站了出来。面对这位篮球巨星,说不紧张是不可能的。运球的过程中她也意识到自己夹球犯规了,后来,她竟“晃倒”了这位篮球巨星,抓住机会,一个箭步冲到篮下,进球!全场爆发出雷鸣般的掌声。这个片段被百姓关注、中国三农发布、长江日报等各大媒体纷纷转载。篮球巨星到来的这一天,杨慧轩也成了台盘村的新晋篮球明星。

(图源百姓关注视频号)

杨慧轩对篮球的热爱始于妈妈的带动,而爸爸虽远在外地务工,但得知自己的女儿喜欢打篮球,便萌生了一个想法。不久后,家里一楼的水泥墙上多了一个崭新的篮筐,那是父亲利用短暂的回家时光亲手为女儿安上的。这个小小的篮筐见证了她的成长,也承载着她的梦想。

“村BA”为杨慧轩打开了通往外界的大门,她曾远赴浙江参加姚基金篮球赛。姚基金是由姚明于2008年发起的,本着“以体育人”的宗旨,支持青少年健康发展。踏入赛场的那一刻,她感受到了前所未有的压力,“她们那个队员老高,那个女生一米七五六年级。”相比之下,杨慧轩则显得有些矮小。在姚基金的赛场上,杨慧轩和她的队员们拼尽全力,还是未能赢得一场比赛。

她深知自己身高不占优势,也曾因此自我怀疑过,但库里的成功让她看到了希望和可能性,“他刚进NBA的时候就是因为身材矮小,然后别人都瞧不起他,后面他的球技就开始逆袭了。”

自2012年起,台盘乡中心小学的李海校长就开设了篮球班,为乡村女孩普及指导篮球运动,姚基金也曾派遣大学生来授课,为孩子们提供更专业、系统的篮球训练,杨慧轩便是其中的受益者。《多部门联合印发关于推进体育助力乡村振兴工作的指导意见》的出台更是强调了加强乡村体育教师队伍建设的重要性,为深入推进体教融合、助力乡村人才振兴指明了方向。

“我要打进中国女篮!”——这句铿锵有力的话语,正出自杨慧轩之口。

在许多人眼中,乡村女孩或许与篮球这样的竞技体育无缘,但作为台盘村新生代球员,杨慧轩用实际行动打破了外界对于乡村女孩的刻板印象。正如台盘村第三代女球员杨秀英所说:“没有人会说女生打球不好,打赢了他们都会说,那个队雄老火了!”

深夜十一点,杨慧轩还在球场上运球、突破、投篮……她的身影在灯光下显得格外坚定。那个关于篮球的梦正在悄然绽放,照亮着她前行的道路。

“村味、纯粹与热爱”:无惧岁月漫长

“村BA”全球运营中心产业链中心副主任陶江指出:“村BA”的核心文化,第一个是‘村味’,第二个是纯粹,第三个就是热爱。”从陆大江的热情如炬,到岑江龙的担当如山,再到杨慧轩的青春如风,篮球运动如同一条坚韧的纽带,连接着分散在全国各地的台盘村村民,更是在时间的长河中串联起从第一代球员到如今新生代球员的传承之路。

从泥巴球场到水泥球场,从张贴海报到现场直播,从徒步参赛到专线汽车,……一系列设施硬件的不断完善,不仅实现了基层群众物质文明和精神文明的“千年之变”,更是让台盘村成为了中国乡村振兴的生动写照。

2024年中央一号文件指出:坚持农民唱主角,促进“村BA”、村超、村晚等群众性文体活动健康发展。回望过去,这里还是一个深度贫困村,如今却被中央广播电视台誉为“观察中国式现代化的一个窗口”,让世界看到了更加真实淳朴的中国乡村。

当前,“村BA”系列赛事正在全国各地掀起乡村篮球的热潮,但球员身份争议、定位不清晰等问题也随之浮现。陶江强调“首先要有赛事,才有其他的以赛助产、以赛兴旅。”无论是赛事规则的制定,还是球员身份的界定,都应确保“村BA”赛事公平公正,这是“村味”永不褪色的关键,在此基础上走好农文体旅商融合发展这条可持续发展道路才能更稳、更远。

正如陆大江所言:“不能讲球是我得的、我抓的、我投的,你个人耍你的姿势不行,没有大家集中起来统一意见,你看你能拿得到旗子不?”

“村BA”的可持续发展,就如同赛场一般,靠的是各方目标一致、共同努力。横向上,是体旅部门、基层政府等主体的协同推进,纵向上,是历代球员们接续书写辉煌篇章,唯有如此,才能让那面象征着荣誉的锦旗高高飘扬。

在这片充满活力的土地上,孩子们在新的球场上奋力奔跑,他们的每一次跳跃、每一次投篮,都在心目中种下了梦想的种子。“村BA”的篮球故事,将在一代又一代人的手中继续书写下去……(供稿人:中央民族大学学生 麻蓝玥)