星火安源:青春踏寻工运印记——新时代大学生在红色热土解码百年精神密码

在赣西群山环抱之中,一座赭红色建筑如同不灭的火炬巍然矗立。安源路矿工人运动纪念馆内,泛黄的罢工宣言、斑驳的矿工号衣与现代化的全息影像交织,将百年前的呐喊与新时代的思考编织成震撼人心的交响。近日,来自南昌大学的社会实践成员,在这片见证中国工人运动发轫的红色热土,展开沉浸式研学,用青春脚步丈量历史纵深,以当代视角破译精神密码。

七大展区:打开历史的多维叙事

"这把德国造鲁尔矿灯重3.2公斤,曾照亮安源煤矿600米深的作业面。"在"苦难与觉醒"展区,讲解员轻抚玻璃展柜,带领学生们走进20世纪初的黑暗巷道。展柜内,矿灯旁陈列着当年童工使用的半截镐柄,不足一米的长度让南昌大学第二临床医学院司伟瞬间红了眼眶:"这些实物让教科书上的'三座大山'变得触手可及。"

随着研学深入,展陈设计中的匠心逐渐显现。在"罢工风云"展区,1:1复原的谈判桌前,全息投影技术再现了刘少奇孤身赴会的经典场景。当虚拟影像中的青年革命者说出"万余工人生命所系,岂能退缩"时,第二临床医学院王子丹在研学手册上写下:"跳动的光影让历史场景变得触手可及,连空气中的浮尘都在讲述当年的紧张气息。"

物数字化的创新应用引发热议。扫码查看"十局半棋谱"AR解说时,团队发现这份李立三与工人夜校学员的对弈记录,竟暗藏罢工信号传递密码。"历史从来不是单线程的,"讲解员点评道,"这些多维叙事让我们看见革命者的生活温度与斗争智慧。"

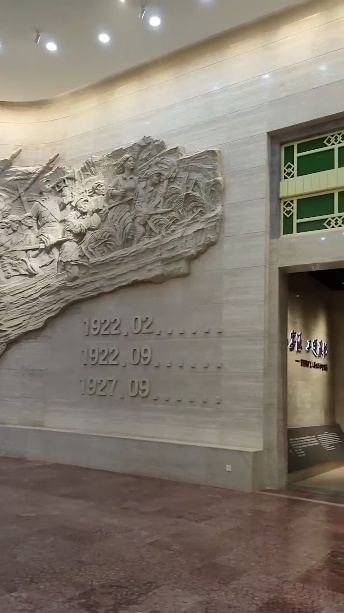

图为参观图片

文物活化:触摸有温度的革命史

在文物修复体验区,团队成员见证了特殊的教育场景。十岁的小志愿者正用专业工具清理一枚罢工徽章,他的曾祖父正是徽章主人。"爸爸说每擦掉一点锈迹,就能多看见一点太爷爷的故事。"孩子的话语让在场大学生陷入沉思。这种代际传承,恰是纪念馆"革命文物认养计划"的生动展现。

更令学子们震撼的是库房特批参观。当1922年入会誓词原件展开时,微微展开的墨迹中,"严守秘密"四字仍力透纸背。"通过这些字迹的轻重变化,分明能触摸到当时工人们书写时的心跳。"焕奎书院李昀珊在观察笔记中写道。馆长适时解读:"我们坚持'让文物说话',希望观众们能“听见”文物背后那些具体的人。"

图为参观图片

情景课堂:在历史现场重审当代

暴雨突至的午后,实践小组在总平巷遗址开启沉浸式学习。踩着湿滑的煤矸石深入斜井,头戴柳条帽的大学生们亲身体验矿工"拖煤爬行"姿势。巷道内,呼吸器警报忽然响起——模拟瓦斯浓度超标环境的教学设计,让学生们真切体会到"四块石头夹块肉"的生死威胁

学生们根据史料编排的情景剧《夜校的灯光》里,21世纪的困惑与百年前的答案激烈碰撞。当扮演夜校教师的同学问道"为什么要革命"时,台下观众席突现真正的矿工后代:"是为了让每一位平凡的人也能成为光!"这即兴的互动,让预设的剧本迸发出新的思想火光。

精神解码:寻找超越时空的共鸣

研讨会上,一组对比数据引发深思:1922年党组织将工人识字率从2%提至65%,而现代尘肺病筛查显示,教育水平与职业病认知呈显著正相关。"扫盲运动的不断开展,不仅提高了人们的知识水平,更是一种对生命的尊重。"王子丹的总结引发掌声。

青春答卷:在传承中创造新范式

"这些年轻人把纪念馆变成了开放实验室。"副馆长感慨道。。正如团队宣言所说:"我们不是来寻找现成答案,而是要在历史长河中投放新的漂流瓶。"

离馆前夜,全体成员在刘少奇塑像前举行星空诗会。当《国际歌》旋律响起,智能手表显示此刻海拔136米——恰与安源煤矿最深处数值相同。这偶然的巧合,仿佛隐喻着当代青年对历史的勘探永无止境。百年工运的精神密码,正在新一代的解读中焕发新生。(供稿人:南昌大学焕奎书院李昀珊 南昌大学第二临床医学院王子丹 南昌大学第二临床医学院司伟)