河南省农业科学院在铁棍山药研究领域取得系列突破

3月27日,记者从河南省农业科学院获悉,该院农产品质量安全研究所吴绪金团队和中药材研究所、国家中药材产业技术体系岗位科学家梁慧珍团队,在铁棍山药的质量安全和特征品质成分挖掘研究领域取得了系列重要突破。这些研究成果不仅填补了多项研究空白,更为提升铁棍山药品质、保障质量安全、推动山药产业高质量发展提供了坚实的科技支撑。

据介绍,其研究成果以河南省农业科学院为第一单位,在国内外著名期刊上发表论文9篇,其中中科院一区TOP期刊4篇,中科院二区1篇、EI 4篇。研究成果涵盖了铁棍山药种植、加工、储藏、品质评价等多个方面。

作为道地药材,铁棍山药是河南省焦作市温县特产,全国农产品地理标志。铁棍山药一直以来都备受关注。然而,对于其质量安全和特征品质成分的研究却相对较少。针对这一现状,吴绪金团队和梁慧珍团队携手展开了一系列深入研究,取得了显著成果。

在农药残留分析方面,团队建立了吡唑醚菌酯和二氰蒽醌在山药块茎和山药植株中的残留分析方法,并系统评估了不同种植和加工方式对农药降解的影响。研究发现,煮制可以显著去除农药残留,为山药的安全种植和加工提供了重要科学依据。这一研究成果已在国际权威期刊《Journal of Agricultural and Food Chemistry》上发表。

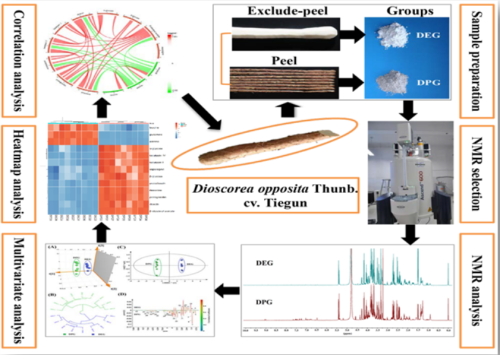

为了揭示铁棍山药中的化学成分及其潜在价值,团队联合利用核磁共振技术、液相色谱-质谱联用技术和生物信息学技术,首次系统鉴定了铁棍山药中的代谢物,并构建了铁棍山药代谢物数据库。研究揭示了山药块茎、山药皮以及山药豆中丰富的营养功能成分和潜在药用价值,为山药资源的综合利用和新产品的开发提供了重要理论依据。相关研究成果已在《Food Chemistry》、《中国食品学报》和《食品工业科技》等期刊上发表。

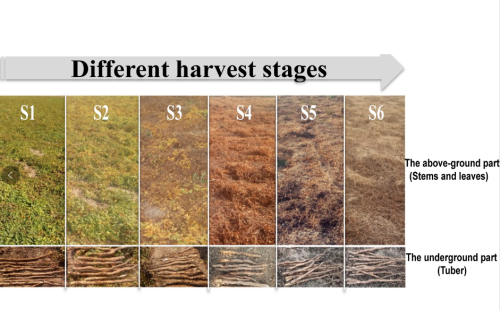

在铁棍山药的最佳采收期研究方面,团队从代谢组学角度解析了采收过程中系统代谢变化的分子机制,为铁棍山药的质量评价和最佳采收期的确定提供了科学依据。研究发现,霜降后采收的铁棍山药中次生代谢物的积累显著增加,这些代谢物具有抗氧化、抗炎和降血糖等药理活性。这一研究成果已在《Food Chemistry:X》和《Journal of the Science of Food and Agriculture》等期刊上发表。

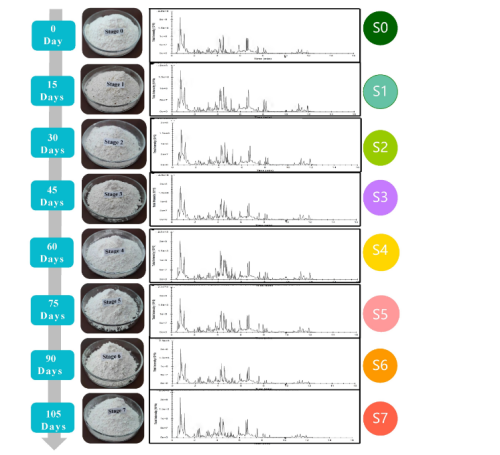

此外,团队还对铁棍山药在自然储藏周期内的代谢动态进行了系统性解析,构建了储藏期代谢物动态变化图谱,并揭示了脂质代谢、氨基酸代谢、碳水化合物代谢等关键代谢途径的时序性变化规律。这一研究为精准调控山药品质、优化储藏工艺及开发精准营养产品提供了重要理论依据。相关研究成果已在《LWT - Food Science and Technology》期刊上发表。

团队还首次尝试将代谢组学与机器学习技术相结合,分析不同品种山药的差异标志物,并开发出代谢组学结合LASSO回归机器学习算法识别太谷山药和铁棍山药中差异标志物的新策略。这一创新策略为山药产业的品质控制与品种溯源提供了新的思路。相关研究成果已在《食品工业科技》期刊上发表。

河南省农业科学院团队在铁棍山药研究领域取得的这些系列突破,不仅为山药产业的发展注入了新的活力,更为我国山药产业的高质量发展奠定了坚实的基础。(供稿人:河南经济报 郭俊娟)