青春在奉献中绽放时代光芒——探索新时代青年责任与社会价值的双向奔赴

在乡村振兴的田间地头,在社区服务的暖心驿站,在大型国际赛事的服务岗位,在偏远山区的支教课堂……一抹抹跃动的“志愿红”正成为当代中国最鲜亮的青春底色。大学生志愿服务,这一承载着青年理想与社会责任的实践载体,不仅为社会发展注入活力,更在新时代背景下重构了青年成长的价值坐标系。

以法律知识消解焦虑,用权利意识重塑尊严

当法律走出课本,当关怀扎根现实,这场青春与责任的“双向奔赴”揭示了一个深刻命题:对残疾人群体的情绪支持,本质是对人的尊严的捍卫。江西财经大学法学院徐宗仁同学用行动证明,即使是最年轻的法律人,也能以专业之力守护心灵的温度。正如社区负责人所言:“他们带来的不仅是法律知识,更是一份‘你值得被公平对待’的信念。”

作为一名法学生,参与志愿者服务时,徐宗仁常常会与老人交流。他们可能并不需要复杂的法律知识,但需要有人倾听他们的故事,陪伴他们度过孤独的时光。这种陪伴让他意识到,法律的意义不仅在于维护正义,更在于传递温暖。法律条文可以保护他们的权益,但只有人与人之间的关怀,才能真正让他们感受到生活的温度。

在与老人交谈时,我常常听到他们讲述过去的经历,那些岁月沉淀下的智慧与人生感悟,让我对法律有了更深的理解。法律不仅是规则的制定者,更是社会关系的调节者。法学生不仅要学习法律知识,更要学会倾听、理解和共情。只有这样,才能在未来的法律实践中,真正为弱势群体发声,为社会的公平正义贡献力量。

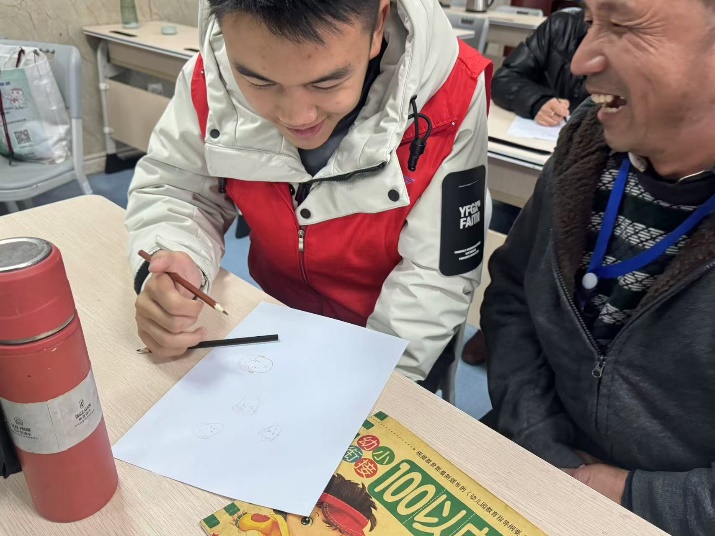

图为徐宗仁开导老人情绪

从“旁观者”到“参与者”的蜕变

作为一名会计专业的学生,曾子怡曾以为资源服务仅是课本中的“成本核算”或“资源配置”概念。然而,在参与NIBS资源服务项目的过程中,她真正完成了从“旁观者”到“参与者”的角色蜕变。最初,她像一名“旁观者”,用公式计算数据,却对资源流动背后的社会意义无感。直到走进社区,亲手参与物资调配与财务管理工作时,才深刻体会到:每一份资源的背后,都是亟待满足的需求。她运用专业所学,协助编制预算表、优化捐赠物资分配流程,通过数据分析减少冗余环节。当看到因高效调配而及时送达的援助物资时,曾子怡意识到会计不仅是冰冷的数字,更是温暖的纽带——它连接着社会的善意与需要帮助的人。

在团队协作中,曾子怡学会了用通俗的语言向非专业伙伴解释财务逻辑,也理解了跨领域合作的价值。从被动执行到主动提出优化方案,她逐渐成为资源流转中的“参与者”。这份经历让她白,真正的资源服务不仅是“计算”,更是“赋能”;专业的意义不在于独善其身,而在于用技能推动社会向善。

如今回望,那些熬夜核对的数据、反复修改的方案,都成了蜕变的见证。曾子怡愿继续以专业为炬,在资源服务的路上,做一名有温度的“参与者”。

图为曾子怡志愿活动照片

代码之外的算法人生

当江西财经大学吴梦瑶第一次以软件工程学生的身份站上社区科普讲台时,PPT上的二维码像一团乱麻投射在老人们满是疑惑的眼神里。教他们用手机挂号的下午,她突然意识到:那些在IDE里调试得游刃有余的算法,在现实世界的数字鸿沟前,竟显得如此笨拙。这个发现比任何技术难题都更具冲击力。

志愿服务让吴梦瑶重新审视专业课上的SOLID原则。原来接口隔离原则不仅适用于API设计,更适用于人与技术的交互;原来真正的高内聚低耦合,是让技术与人性无缝衔接。在帮助视障儿童调试屏幕阅读器时,她第一次理解到,优雅的架构不是炫技的堆叠,而是让每个人都能平等地触碰数字世界的温度。

这次经历让吴梦瑶开始构建新的"社会责任算法"。不再执着于追求时间复杂度的极致,而是思考如何让技术的指针指向弱势群体;不再单纯优化空间利用率,而是预留足够的冗余让善意流淌。

当法律扫除权利迷雾,财务重建生活秩序,技术弥合沟通鸿沟,这种情绪支持便超越了传统“同情”层面,转向“赋能式关怀”。这背后,是青年学子将专业知识转化为社会价值的自觉,更是多学科协作对人类尊严的集体致敬。正如一位参与者在反馈表中写道:“他们没把我当作需要帮助的人,而是值得信赖的合作伙伴——这种平等感,才是最好的情绪良药。”(供稿人:江西财经大学法学院徐宗仁 江西财经大学软件与物联网工程学院吴梦瑶 江西财经大学会计学院曾子怡)