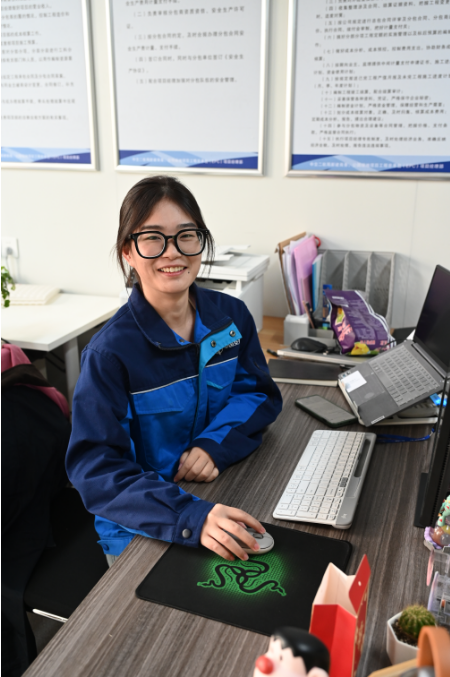

周灿:在数据云端筑梦的“00后”预算员

2025年春日的武汉,中交二航局中交华中科创中心项目的办公室里,22岁的周灿正耐心的和同事解答着项管系统各个模块的问题。作为项目预算员,周灿参加工作不到2年,如今已是局内小有名气的“项管系统百事通”。从初出茅庐的职场新人到可以独当一面的系统小专家,她在数据云端的逐梦之旅,书写着新时代建筑人的青春答卷。

云端拓荒:在未知领域蹚出一条路

中交项目管理系统以其易用性、便捷性,有效实现了业务协同、数据互通。2024年1月,当周灿接到牵头项目商务板块上云的任务时,面对的是双重挑战:这既是二航局首个房建GBQ板块试点项目,更是她职业生涯首次接触的“数据化深水区”。房建项目特有的几万条清单细目、繁杂的构件规格和物资分类,让分解清单和标后预算编制量呈几何级增长,而当时的系统认知几乎为零,连数据颗粒度该细化到什么程度、数据准确性会产生什么影响都需要反复摸索、重来。“第一次看到几万条复核清单时,真的有点懵。”她回忆道。

没有退路就是最好的出路。这个倔强的姑娘一头扎进数据堆里,白天对着视频研究系统逻辑,通过不断实操完善步骤细节,晚上抱着GBQ软件逐行调试。从最基础的系统逻辑开始逐项拆解,在自己的本子上用不同颜色的便签贴满了“分解清单颗粒度”“数据关联规则”“清单编制注意事项”等关键词,像拼图般梳理各模块的运行逻辑。为了实现造价数据与系统的互通,她决定将分解清单细分到构件级,仅A1#楼首层的混凝土构件就细分出216条分解清单。多个深夜11点的办公室里,键盘敲击声与窗外的虫鸣交织,当凌晨3点终于看到量价一体化文件成功对接的提示时,这个湖南妹子揉着酸痛的肩膀终于露出了笑容。

破茧成蝶:在问题堆里长出系统思维

项目上云后,周灿的工位成了“问题中转站”。分包合同的计量数据对不上、物资部的材料核销有偏差、工程部的进度产值对不准......面对各部门抛来的“绣球”,她没有推诿,把每个模块的取数逻辑像解数学题一样拆解开来。“记得有次成本模块出现异常,我顺着数据链条往上查,发现是前期主材清单编制与物资消耗材料类别没有完全保持一致。”为了彻底掌握数据闭环逻辑,她把自己变成了“系统侦探”。

在编制局房建项目WBS划分规则时,她综合考虑了GBQ模式下的房建项目上云和一般模式下的系统导入数据要求,并结合了行业工程量清单编制规范和分包包件划分需求,最大限度地去减少业务人员的工作量,同时将编制分解清单时的注意事项一一地注明在首页。

云端传火:让经验成为照亮前路的光

随着局内上云项目加速推进,周灿主动将试点经验转化为“解题方法论”,跟随二航局二级专班,在九天时间里马不停蹄辗转吉林、市政、昆明三个公司,深入项目一线开展上云工作指导。

如今,处理系统问题成了周灿的日常工作之一,不管多晚接到其他项目的求助,她总是先耐心听完问题,再一步步引导对方分析数据逻辑——从最基础最重要的四大清单到施工过程的对下分包合同清单招采计量结算,从已完分包工程量以及物资材料的收发存到成本核算的分摊逻辑,每个环节都掰开揉碎地讲。“我特别理解那种卡在系统里的无助感,就像当初自己找不到答疑渠道时的心情。在试点时踩过的坑,能帮他们避开一个是一个。”在她看来,这种“授人以渔”的过程,既是试点项目的责任传递,更是倒逼自己深化系统认知的“反向学习”。

2025年1月,周灿捧起“先进个人二等奖”证书,身旁是项目团队荣获的“中交施工项目管理系统推广应用优秀项目部”奖牌。这个曾在数据堆里熬夜攻坚的年轻预算员,此刻目光坚定:“数据是项目的‘数字语言’,只有读懂它,才能管好每一道工序。”

在中交二航局数字化转型浪潮中,这个年轻的“云端筑梦人”正带着对数据治理的深刻理解,继续在房建项目数字化转型的征途上阔步前行。正如她在工作日志里写的:“每一次数据的精准对接,都是为项目管理搭建一块智慧基石,而青春的价值,就在于成为那个坚定的奠基者。”(供稿人:王雪 周灿)