“我不太会说话,怕帮不上什么忙。”第一次电话联系到贺正芬时,她的第一反应是推辞。直到听到“就当是摆摆龙门阵”,她才腼腆地笑了一下,语气也松缓了些。

但在2025中国国际时装周(春季)的舞台上亮相时,她没有一丝犹疑。

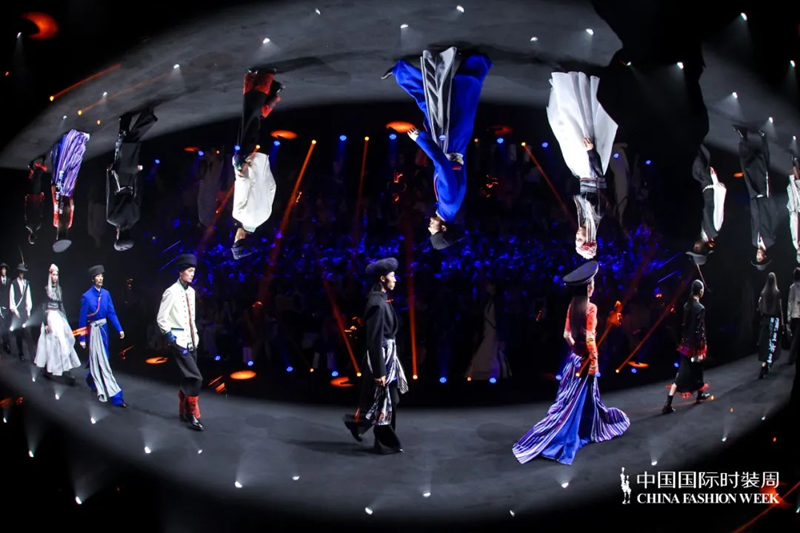

大秀开场前,灯光尚未全亮,来自盐边的傈僳族乡亲们已率先登上舞台。有人吹响了葫芦笙,曲调悠远绵长;有人唱起山歌,磅礴有力的原生态唱腔在现场回荡。贺正芬也坐在舞台上,身着傈僳族传统服饰,专注地绣着她最熟悉的纹样。

现场有密密麻麻的相机镜头。闪光灯亮起的瞬间,舞台上大家的风采被记录下来,台下观众们的脸庞也被照亮。有人因为那一声山歌动容,有人因为那幕刺绣莫名感到鼻子一酸。而贺正芬就坐在那里,岿然不动,穿针引线的手都没有一丝颤抖。

或许是因为几十年如一日的手艺打磨早已沉淀为肌肉记忆,或许是因为那份穿越生活起伏而养成的韧性与安定。又或许,是因为她知道,自己背后站着的,是让她安心的盐边山川,是她深深爱着的三滩村,是正踏实走在共同富裕道路上的父老乡亲。

舞台上的她没有说话。但那一刻,她和她的文化,一起被看见了。

一针一线,是她们之间的语言

贺正芬十岁左右就开始学做傈僳族衣服。记忆里常常萦绕着那时因手艺还不纯熟而把衣服做“坏”的事,可是布料金贵,做成怎么样也得穿上身。那时候的衣服大多素色、实用,穿在身上是勤俭,也是身份的标志。

一晃四十余年,如今,她是四川省第六批省级非物质文化遗产——盐边·傈僳族服饰制作技艺的代表性传承人,绣工沉稳细腻,作品先后获得多个国内外奖项。但她始终不太习惯外界冠以她的荣誉称号,“我不太会说话,我只会做活路。”

而谷艳——她的侄女,是完全不同的一种表达者。

谷艳也是盐边傈僳族人,拥有法国MBA与摄影专业双学位,长期从事民族文化影像创作、文创产业项目等工作。她知道,像贺正芬这样的人,正是这片文化土壤中最沉静也最厚实的力量。而她自己,则愿意成为连接内外的“桥”:帮助他们把话讲出去,把他们的手艺放到能被看见的位置上。

“他们需要一个媒介,需要有人懂他们的故事,并替他们把声音传递出去。”

2019-2020年,她参与创立盐边县傈僳族非物质文化遗产传习中心,并设立了“阿木诗依”傈僳霓裳设计工作室。“阿木诗依”,在傈僳语中意为“彩虹”。这不仅是她为傈僳族服饰创立的品牌名称,也象征她所理解的文化路径:彩虹如同桥,不只属于过去,也可以通往未来。

2024年,当团队筹备将傈僳族服饰带上中国国际时装周,她第一时间想到的就是贺正芬。

“这一次,您一定要和我一起去。”

而一向话少、腿脚也不太利索的贺正芬,也完全没有犹豫:“我当时想,如果我腿痛得动不了,我就是吃止痛药也要和她一起站在舞台上。”

她们都明白,那不只是一次走秀,而是盐边傈僳族人的并肩。

贺正芬是擅长用针线说话的人,而谷艳是擅长用策划、设计、镜头等与世界沟通的人。她们表达的媒介或许不同,但目标一致——让傈僳族的服饰文化,不被束之高阁,而是走进生活,走向世界,走向未来。

T台上的,不仅仅是“作品”

从决定参加中国国际时装周时,到真正走上北京751 D·PARK主秀场,谷艳和她的团队准备了一年。

这是一场没有模板的准备。

“不是报了名就能上台。”谷艳坦言。这场以“非遗四川·百城百艺”为主题的大秀,对参展团队的文化积累、项目厚度、展示表达都有着严格的要求。组委会评审周期长达数月,这意味着,这不是一次简单的“展示民族风情”,而是一场必须讲清楚“你是谁”的文化表达。

团队由“阿木诗依”工作室牵头,联合四位来自中央圣马丁、清华、北服等高校的青年设计师。在真正进入设计前,谷艳做的第一件事是“先带他们认识傈僳族”。

设计师们来自天南海北,生活背景各异,甚至有时差问题。为了让每一个纹样、每一块布料、每一层裙褶的应用都不偏离傈僳文化的精神内核表达,他们熬夜开视频会议,围绕文字资料与图像反复研讨。曾经有一款初稿被认为“好看但无关”,谷艳坚持“推倒重来”。

她不是在为文化设限,而是在守住文化的准线。

“我们不能为了现代感,把民族文化做成‘穿着像’,却完全没有‘活得像’。”

最终呈现的成果,是一组真正由传统出发、面向未来的服饰:八角花图案用激光切割重新演绎,傈僳族彩带被缝进极简西装,“见面猴”成为胸前饰物,火草麻布与环保面料拼接融合——一半来自深山,一半面向都市。

谷艳将这称作“双重现场”的表达尝试:既有傈僳族内的生活现场,也有现代社会的公共现场;既忠于传统的骨架,也尊重现代人的美学判断。

大秀开场也是她别出心裁的设计。她没有选择从模特走秀开始,而是邀请贺正芬与几位来自盐边的傈僳族乡亲共同登台,组成一段生活场景的还原——吹葫芦笙、唱山歌、刺绣……让他们专心地做着平日里最熟悉的事。

“山歌一响,有的观众眼泪一下子就流出来了。”

对于一位舞台策划者来说,这一幕或许是“高光时刻”。但对谷艳而言,这更是一场确认——确认这条路走对了,确认生活的质地本身就有能量,也值得被看见。

而这份确认,正是来自盐边的土地。

正是在盐边,在三滩村,在傈僳族千百年流动不息的生活脉络里,他们找到了一种表达方式。一直以来,他们在做的,就是把这份表达延伸回村庄,让文化真正成为乡村振兴里可持续、可活用、可被爱的东西。

秀场之外,一针一线牵动乡村振兴

从北京回到三滩村后,贺正芬没有老是惦念“走过大舞台”的荣耀回忆。她像往常一样回到工作间,拿起绣针,继续准备下一批教学用的见面猴布料。

她知道,那场秀的意义,不只在于那一天。真正重要的是,这些手艺能不能留下来、接下去、用起来。

在盐边,非遗不是古老的文化标本,而是一条生机勃勃的乡村发展路径。

早在2019年,红果彝族乡三滩村便设立起傈僳族非物质文化遗产传习中心,现已成为连接当地文化、教育、经济的“桥头堡”:孩子们在课堂上学绣花、做挂饰;妇女们居家缝制获得稳定订单收入;游客通过沉浸式非遗体验了解一座村庄的文化肌理……传习中心每年接待游客超5万人次,文化活动逾百场,有效带动周边2000多户农户农产品与文创销售。2020年,中心被评为“四川省第一批非遗优秀传承发展基地”;2023年,被授予“第八届中国成都国际非物质文化遗产节”非遗体验基地。

在活态传承中,傈僳非遗还为县域教育事业高质量发展注入了鲜活生命力。2023年起,盐边县第一初级中学校设立“大笮坊——艺术科创馆”,将傈僳族刺绣等非遗课程纳入常规教学。每周两次的课程,孩子们一针一线地描图、缝制,学的不只是手艺,更是文化认同。

2024年11月,该校与北京第二实验小学朝阳学校、北京市朝阳区教育科学研究院附属小学分校同步进行“见面猴”直播互动课堂。贺正芬当时就在盐边课堂上,对着镜头,用傈僳语和北京的孩子打招呼,教他们“您好”的发音,带领他们动手制作这件象征“见猴如面,永保平安”的手工艺品。

当两个城市的学生同时缝出一只挂饰、同时展示给彼此看,文化的边界正在被悄悄拉近。

与此同时,“非遗+高校”也在盐边落地开花。四川大学、西南民族大学、四川音乐学院等院校纷纷在此设立实践基地,开展文创孵化、文化传播、研学调研等多项深度合作项目。来自高校的青年设计师与村寨的手艺人并肩协作,形成“共创生态”。

而所有探索,最终都指向一个共识:非遗不仅要“保护”,更要“生活”,要让它成为村庄的经济组成部分、学校的课程资源、孩子的成长记忆、游客的体验项目——要让它真正“活着”,有生命,会呼吸。

她没说话,但她和他们就是答案

这场秀,意味着什么?

意味着盐边傈僳族服饰第一次登上中国国际时装周的舞台,八角花纹、火草布料不再只是深山村寨里的衣角图腾,而将成为被更多人穿在身上、带入生活的文化种子。

意味着新华社、人民日报海外版、央视网等三十多家主流媒体聚焦追踪,“非遗四川百城百艺”“盐边傈僳族服饰”等话题在社交平台的总阅读量突破2亿,一篇篇故事,一阵阵讨论,让更多人认识了“盐边”这两个字。

意味着一个县域,正在以非遗为起点,构建起一条“媒体发声—品牌共创—政策助力—文化出海”的清晰路径,为区域文化经济高质量发展提供了新路径,为民族文化的传承创新发展转型提供了可复制样本。

——而对于这些,贺正芬知道吗?

或许不知道。

她从没刷过微博热搜,也不会打开门户网站去查阅读量;她讲不清“共同富裕”的定义,也不熟悉“文化IP”的说法。但她知道——自己这些年在做的事情,已经和村子、和孩子、和未来,紧紧连在了一块。

北京大秀结束那天,贺正芬没有发言,她只是像往常一样收好绣线,换上便服,准备回盐边。

她没说话,但她的行动就是答案。

像她一样的绣工、像谷艳那样的策划者、课堂上那些坐得笔直的孩子、在农创集市摆摊的年轻手艺人……都是盐边非遗文化传承的“一针一线”。

在这个过程中,没有谁是“主角”,也没有谁是“配角”。有人低头绣花、有人抬头设计、有人侧身记录。他们不是被谁赋予了角色,而是自己站在了这条路上。

而这条路,不是从北京才开始的。

它从山上第一棵火草被采回家时就开始了,从贺正芬十岁那年缝“坏”一件衣服却硬穿出去时就开始了,从谷艳第一次回到村里拍照、问问题、开工作室时就开始了。

只是现在,有更多人看见了他们——不只在华灯闪耀的舞台,更在春风徐徐、万物生长的乡土,在一袭融入傈僳图案的时装中,在课堂、展台与屏幕背后,那些不动声色、却持续发生的表达中。

他们没有喧嚣登场,就那样温柔而坚定地,把文化传承的答案缝在了盐边的土地上,缝进了一个民族走向未来的脚印中。

来源:盐边融媒