照片来源/牛牛家里原照片

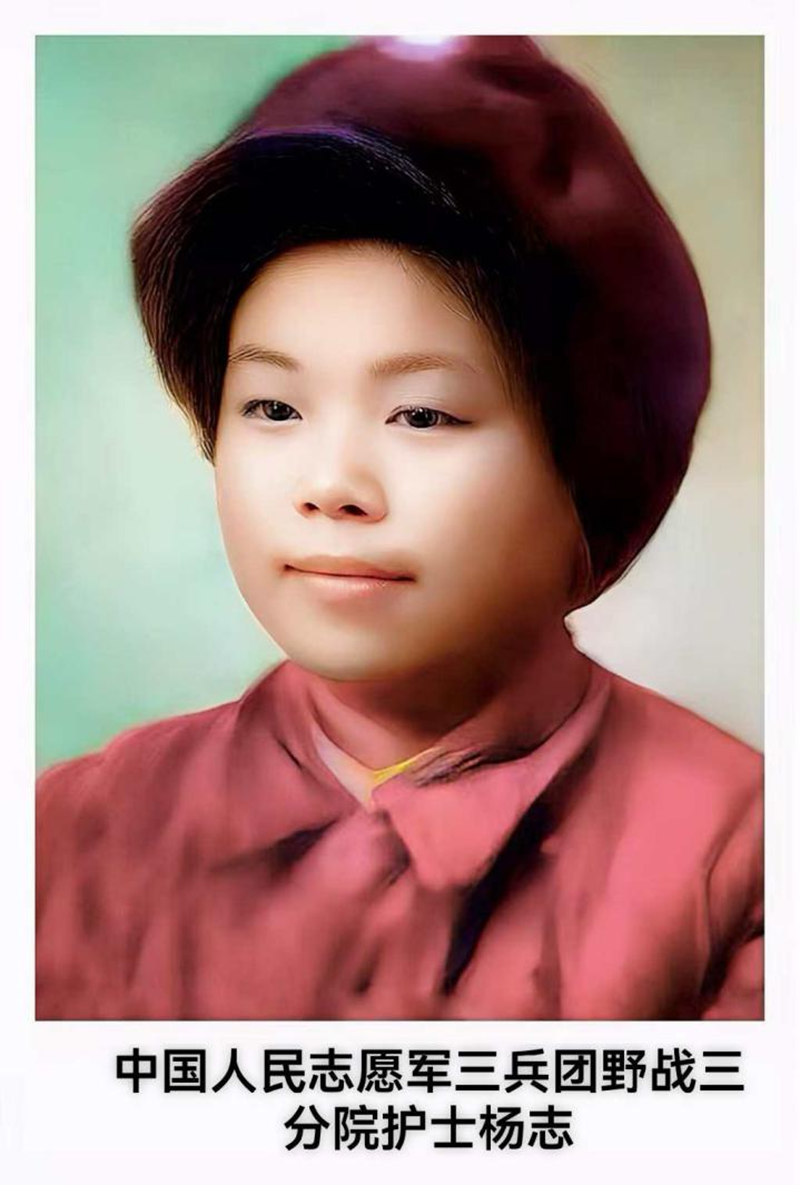

嘉陵江的水,淌过合川的古街老巷,也映照着一代代儿女的赤子之心。在抗美援朝的烽火中,从这片土地走出的杨志,身着志愿军军装,将青春与热血洒在了异国他乡的战场上,成为家乡永远的骄傲。

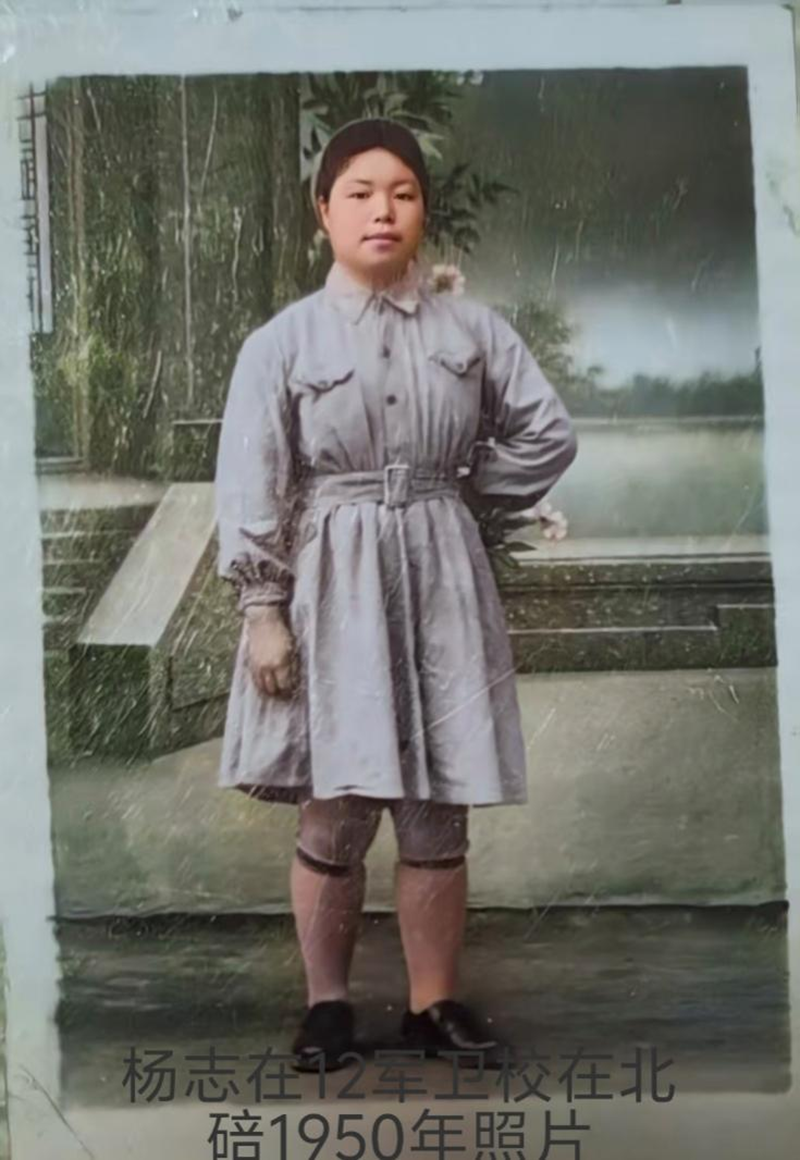

1935年,杨志,重庆合川双槐镇上游村杨家祠堂的后人。嘉陵江的涛声伴他长大,家乡刚解放,他就考入解放军12军卫生部卫校,学校在北碚三花石。在学习医疗知识时她心里埋下了责任的种子,成为中国人民解放军12军卫校的一名学员。在卫校的日子里,她练习包扎、学护理,手指被绷带磨出茧子,深夜还在油灯下背记药品知识——她知道,战场上的每一秒,都可能决定战友的生死。

照片来源/牛牛家提供

1951年,杨志随志愿军12军跨过鸭绿江。初到朝鲜,刺骨的寒风、密集的炮火、随处可见的弹坑,让这个刚满16岁的姑娘第一次真切感受到战争的残酷。她被分配到志愿军三兵团野战医院三分院当护士(当时院长老红军夏全海,护士长牛玉书),而她面对的第一个“战场”就是堆满伤员的坑道。她参加了五次战役第二阶段和金城防御战伤员救护等。

照片来源/牛牛提供

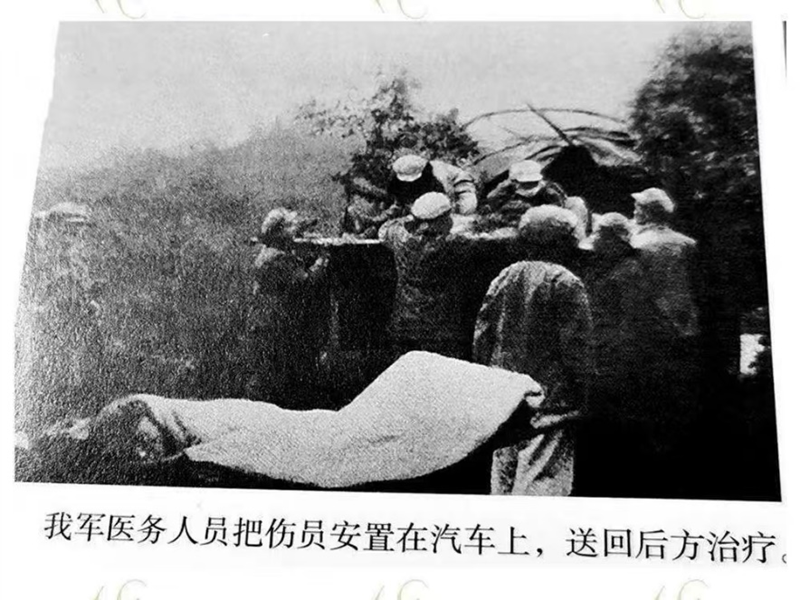

上甘岭战役打响时,杨志所在的救护所成了前线的“生命驿站”。炮弹呼啸着砸在附近的山头上,坑道里的油灯被震得摇晃,空气中弥漫着硝烟和血腥味。在护士长牛玉书的带领下她和战友们穿梭在伤员之间,给伤口清创、包扎,喂水喂饭,常常一忙就是通宵。有一次,一名年轻战士的腿被弹片划伤,血流不止,杨志跪在泥地上为他包扎,手指冻得僵硬,就放在嘴边哈口气继续绑绷带。战士疼得直咬牙,她轻声说:“忍一忍,咱们还要一起回祖国呢。”这句话,她对很多伤员说过,也对自己说过。

最艰难的日子里,救护所的药品和水都极度短缺。杨志把自己省下来的压缩饼干掰成小块,分给重伤员;用雪水烧开后,一点点喂给昏迷的战友。有天夜里,她连续参加抢救了12名伤员,累得趴在手术台上就睡着了,梦中全是战友们喊“护士”的声音。当她被炮火惊醒时,第一反应是摸向身边的急救包——那是刻在骨子里的本能。

左三杨志在坑道里/照片由牛牛家提供

1953年7月,停战的消息传来,坑道里爆发出震天的欢呼。杨志望着远处硝烟散去的山头,忽然想起合川的家:嘉陵江的水是不是还那么清?妈妈是不是在村口盼着她归来?她从口袋里摸出一块捡来的弹片,悄悄揣好——这是她在战场上的“勋章”,也是她对和平的珍视。

在坑道里拍的照片。第一排右一杨志/牛牛家提供

回国后,杨志把弹片寄给了合川的妈妈。后来有人问她,当年怕不怕?她总是笑着说:“怕过,但一想到身后是祖国,是家乡的亲人,就什么都不怕了。”

1953年7月停战后送伤员回国在河北高邑志愿军12军教导大队治疗所和

战友合影/牛牛家提供

如今,合川的嘉陵江边,常有老人指着双槐镇纪念馆里的照片,给孩子们讲杨志的故事。那个从江边走出的姑娘,用青春诠释了“保家卫国”的分量,她的名字,早已和这片土地的热血与坚韧,紧紧连在了一起。(上游村支书/王俊杰 杨妞)