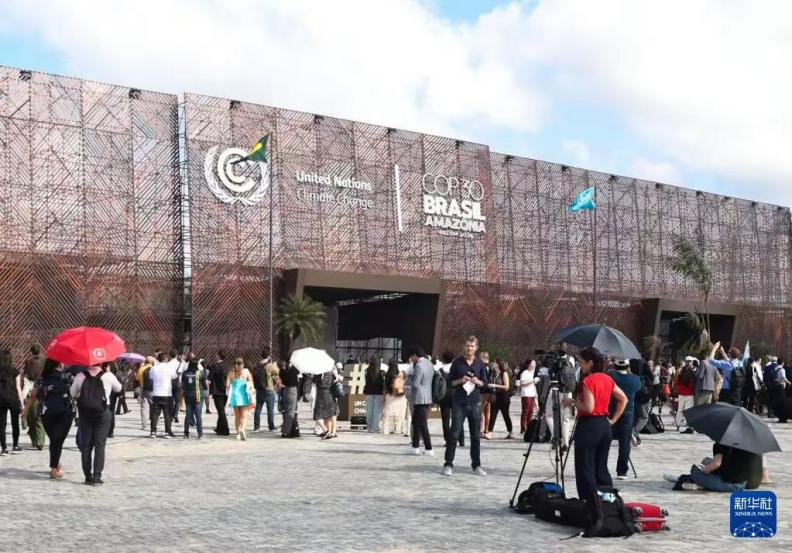

地球气候的未来和热带雨林的命运,正和巴西贝伦这座“亚马逊门户”城市交织在一起。11月的贝伦,空气中弥漫着的不仅是热带雨林的湿润,还有全球气候治理的紧迫与期待。作为《联合国气候变化框架公约》第三十次缔约方大会(COP30)的举办地,这座位于巴西亚马逊雨林边缘的城市被赋予了特殊意义,已成为审视全球气候危机的前沿窗口。

图片来源:新华社

联合国秘书长古特雷斯在贝伦举行的气候峰会上指出,我们把全球升温控制在1.5℃的目标已失败。科学研究明确指出,全球气温最迟在30年代初暂时突破1.5℃阈值已成定局。世界气象组织数据显示,2024年全球平均气温较工业化前基线升高1.55℃,再度刷新纪录。冰川加速消融、海平面持续上升,使地球进一步逼近2℃升温阈值;2023-2024年,全球大气中的CO2浓度增加了3.5ppm。《2025年全球临界点报告》指出,地球已突破首个气候临界点。联合国欧洲经济委员会的报告警示,森林受气候变化的影响正加速消亡,令几十年来的生态努力付诸东流。联合国环境规划署指出,新版气候承诺仅轻微缓解危险升温预期,全球气温的数十年平均升幅至少会暂时超过1.5℃。《地球健康检查(2025)》指出,保证大自然系统充分发挥功能的科学临界值的“地球边界”中的气候变化、生物圈完整性、土地系统变化、淡水利用、生物地球化学流动、新物质污染和海洋酸化已突破临界值,目前大气气溶胶负荷、平流层臭氧消耗2个行星边界尚属于安全范围。气候变化最为严重,并作为核心驱动力影响生物完整性、海洋酸化等其他安全。据世界气象组织最新通报,今年1—8月全球均温较工业化前水平已升高约1.42℃。《2025气候行动报告》指出,全球45项关键气候行动的进展均未步入正轨,无法确保2030年排放水平与1.5℃温控目标相符……普通人能感受到的频发极端天气事件,正以最直接的方式宣告气候危机的紧迫性。

COP30的召开标志着《巴黎协定》进入全面实施的关键阶段。十年来,绿色低碳发展已成共识,但单边主义与保护主义的抬头正推高全球能源转型成本。贝伦气候大会旨在构筑未来气候治理的四大支柱:核心引擎是推动以公正有序的能源系统重塑,锚定全球可再生能源装机容量增3倍与能源效率翻倍的宏伟目标;动力基石是兑现每年为发展中国家动员1.3万亿美元气候资金;衡量标尺是通过新版全球适应指标体系;实施保障是落实涵盖路径与技术的公正转型工作方案。同时,大会将关注热带森林保护、原住民权利以及可持续燃料、甲烷减排等新兴热点。

2025年是新版国家自主贡献提交年,全球气候治理也走到了新的十字路口。目前已有113个国家提交了各自的更新版气候计划,其累计排放量占全球总量的69%。然而,当前地缘政治冲突与国际贸易摩擦日益加剧,使得这些计划所承诺的雄心水平,与实现《巴黎协定》温控目标的要求之间,仍存在显著差距。贝伦大会是人类在滑向不可逆转的深渊前“为时已晚前”的最后契机。

中方在贝伦气候峰会中提出:坚持正确方向,统筹环境保护与经济发展;落实气候行动,遵循共同但有区别的责任原则;深化开放合作,促进绿色技术交流与产业协作。

在巴西贝伦举办的COP30气候大会上,中国坚定秉持“共同但有区别的责任”原则,积极推动全球气候治理进程。中国坚持多边主义,呼吁发达国家落实资金与技术转让承诺,支持全球适应目标框架;捍卫公平原则,强调发达国家应承担历史责任,为发展中国家提供充足气候资金;展现自主贡献行动,重申双碳目标,推动公正能源转型。

在COP30上,中国和国际社会一道,推动谈判共识,正在损失损害基金等议题上发挥建设性作用,促成关键议程突破;引领南南合作,宣布新一轮气候变化南南合作项目,助力发展中国家提升应对能力;讲好中国故事,系统展示新能源体系建设与生物多样性协同治理成果,为全球提供可借鉴方案。中国通过负责任行动与务实合作,为构建公平合理的全球气候治理体系作出了重要贡献。

由深石集团创始人、全球碳中和的实践者和推动者王石先生,林业专家、浙江农林大学校长吴家胜教授担任编委会主任,中国“绿水青山就是金山银山”理念研究重镇和“双碳”战略研究重要基地——湖州师范学院“两山”理念研究院组织编写,“两山”理念研究专家、湖州师范学院可持续发展研究院/“两山”理念研究院院长金佩华教授,绿色先锋与全球竹应用践行者、大庄竹业创始人林海先生,生态文明科学家、北京生态文明工程研究院副院长、布达佩斯长期可持续发展中心研究员贾卫列教授主编的《中国碳市场:理论与实践》在大会期间展示,向国际社会呈现了中国在碳市场建设方面的理论与实践探索,引发了参会嘉宾和国际社会的广泛关注。

《中国碳市场:理论与实践》一书,旨在向国际社会系统介绍中国碳市场从理论探索到实践运行的全景,展现中国在利用市场机制应对气候变化方面的智慧与贡献,为构建公平合理、合作共赢的全球气候治理体系提供中国方案。

本书内容体系完整,涵盖八大核心部分。开篇从“碳”的科学基础与气候危机的严峻挑战切入,深入阐释中国“双碳”目标的战略意义与实施路径。继而系统梳理碳市场的理论基础与全球实践,重点剖析中国碳市场的探索历程、制度框架与发展蓝图。全面解析全国碳排放权交易市场的运行机制,包括覆盖范围、配额管理、交易流程与清缴履约,并对全国温室气体自愿减排交易市场(CCER)的制度设计、项目开发与多元应用场景进行细致阐述。进一步探讨碳金融创新、市场主体培育、数据质量监管等关键议题,并专门论述能力建设、法律法规与数字化基础设施等支撑体系。此外,延伸至碳市场与社会生活的互动,分析其对企业转型、公众参与及绿色生活方式的深远影响。最后,立足国际视野,展望全球碳市场合作前景、中国碳市场的未来演进方向,以及迈向碳中和社会与气候适应型社会的宏伟图景。

本书的推出,对于建设和完善全球及中国碳市场具有多重意义。首先,对全球碳市场而言,它提供了一个重要的国情研究范本和对话窗口。中国作为全球最大的碳市场之一,其制度设计、运行经验和挑战教训,为其他新兴经济体建设碳市场提供了宝贵参考,有助于促进不同碳市场间的理解、对话与未来可能的衔接互认,推动构建更加联通、高效的全球碳市场网络,提升整体减排成本效益。其次,对中国碳市场自身而言,本书是一次系统的阶段性总结与知识梳理。它有助于各级政府部门、控排企业、金融机构、咨询机构及社会公众全面、准确地理解碳市场的原理、规则与战略价值,提升全社会碳管理能力与意识,为全国碳市场后续深化覆盖行业、丰富交易品种、引入多元主体、强化监管效能、推动金融创新等深化改革举措奠定坚实的认知基础,激发市场活力。再次,对国际社会而言,本书是中国积极履行国际承诺、透明分享经验的生动体现。在COP30这一全球盘点与增强行动雄心的关键节点,阐述了中国如何通过市场机制这一高效工具,将国家自主贡献目标转化为具体行动,为全球应对气候变化贡献了切实可行的“市场解决方案”,增强了国际社会对全球实现《巴黎协定》温度控制目标的信心。

由中国气候变化事务原特使、全国政协人口资源环境委员会原副主任、国家发展和改革委员会原副主任、原国家环境保护总局局长解振华先生担任顾问并作序,《中国碳市场:理论与实践》研究团队策划编写的《碳达峰与碳中和:中国行动》《Carbon Neutral Policies and Actions in China》分别在迪拜举行《联合国气候变化框架公约》缔约方第二十八次会议(COP28)、巴库举行《联合国气候变化框架公约》缔约方第二十九次会议(COP29)上,系统性地呈现了中国应对气候变化的战略框架、政策体系与实践路径,英国帕斯出版集团(Paths Publishing Group)2024年11月在巴库气候大会期间出版了研究团队的《Towards a Carbon-Neutral China: Policies, Actions, and Innovations》,全球发行,体现了其承载的公共外交职能与国际传播价值。

在COP30聚焦于“全球适应目标”落实与“损失损害基金”运作机制细化之际,研究团队的“碳中和系列”研究成果系统、全面、权威地阐释了中国行动的底层逻辑与顶层设计,有效地回应了国际社会对于中国“如何实现宏伟目标”的深切关切,破除了某些西方舆论对中国“口号大于行动”的误解与偏见。它用扎实的政策梳理、丰富的数据和严谨的理论分析,向世界证明:中国的“双碳”承诺,是其自身可持续发展、建设生态文明、实现民族复兴的内在要求与主动作为,是基于系统思维和科学精神的战略抉择。

贝伦气候大会是全球气候治理的关键转折点,不同国家的选择彰显出迥异的全球责任观。中国的实践充分证明,绿色转型不仅是应对气候危机的必要举措,更是实现高质量发展的重大机遇。坚定不移地沿着绿色低碳道路前进,中国不仅将开创自身的可持续发展未来,也将为全球气候治理探索出切实可行的路径。